『みんなの有機農業技術大事典』発刊記念 連続講座〈終了〉

2025.1.10 特別回を追加、第2回の日程・内容を追加、会場をオンライン主に変更しました

2025.1.24 特別会と第3回の概要、および第2回以降各回ごとの申し込み先リンクを設定しました

2025.1.28 第3回講師・金子信博氏の肩書と写真、著書名を変更しました

2025.3.4 第3回の開催時間が変更になりました。また、会場参加も可能になりました

連続講座 耕さない農業 (全3回+特別回)

※『みんなの有機農業技術大事典』をご予約済みの方、割引があります!下部のご案内を参照ください。

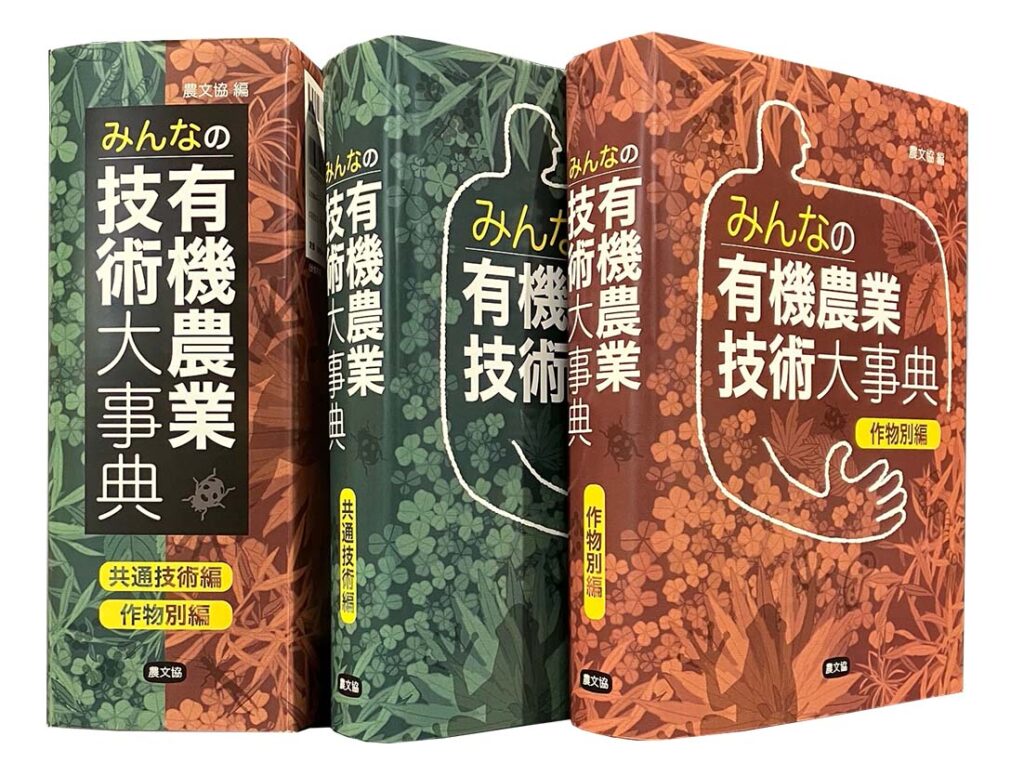

2025年3月、自然と仲のいい農業をめざすすべての農家に向け、『みんなの有機農業技術大事典』(共通技術編・作物別編 2分冊)が農文協から刊行されます。循環型で持続可能な農業に向けて農家や研究者が磨き上げてきた技術の集大成となる本書の刊行を記念し、連続講座を開催します。

この講座では、事典にとりあげられた広範なテーマのなかから、今話題沸騰中の「耕さない農業」を深掘りします。草・ミミズ・微生物が土を育ててくれる、新しい不耕起栽培のやり方と可能性とは……?

- 話題の書『シン・オーガニック』の著者・吉田太郎さんと農家・魚住道郎さんが有機農業技術とその意味を語り尽くす「特別回」の開催も決定しました。

各回ごとにお申込みいただけますが、全3回と特別回を一括でお申し込みいただくと、終了済みの回を含むすべての回のアーカイブを視聴いただけます。

●日 時

第1回 草を生やして耕さない。がんばらなくても土が育つ

1月28日(火) 15:00~17:00〈終了しました〉

●講師

小松﨑将一 氏(茨城大学農学部附属国際フィールド農学センター教授)

松澤政満 氏(農家・愛知県新城市)

耕さない農業は本当に可能なのか? 長年不耕起栽培を研究してきた小松﨑先生と、「雑草は緑のソーラーパネル」がモットーの実践者である松澤さんが、作業の実際を語り尽くします。

※第1回は終了しましたが、全回一括でお申し込みいただければ、アーカイブでご視聴いただけます。(第1回のみは不可)

第2回 大地再生農業の現場から

2月27日(木) 15:00~17:00〈終了しました〉

●講師・実践報告

レイモンド・エップ 氏、荒谷明子 氏(メノビレッジ長沼)

「大地再生の旅」メンバー農家の皆さん

耕耘をできる限り控え、緑肥を活かして土を被覆し、土の健康を取り戻す「リジェネラティブ農業」。長沼町でこれを実践してきたレイモンドさん夫妻と、そのワークショップ「大地再生の旅」メンバー農家の皆さんが報告します。リジェネラティブ農業を取り入れたことで土が、作物が、経営がどう変わってきたか? 転換の現場・北海道からの中継です(会場の北海道・美幌町民会館に直接参加することも可能です)。

※第2回は終了しましたが、全回一括でお申し込みいただければ、アーカイブでご視聴いただけます。(第2回のみは不可)

特別回 『シン・オーガニック』の著者と語る

3月12日(水) 15:00~17:00〈終了しました〉

●対談

吉田太郎 氏(農業ジャーナリスト) × 魚住道郎 氏(農家・茨城県石岡市)

有機農業や自然農法が可能なわけを最新科学の知見と篤農家の叡智から語った話題の書『シン・オーガニック』。その著者である農業ジャーナリスト吉田太郎氏と、有機農業技術の長年の実践者で『みんなの有機農業技術大事典』にも多数の記事がある魚住道郎氏による対談。なぜ化学肥料や農薬を使わなくとも作物ができるのか? なぜ生物多様性が重要なのか? 有機農業技術が人間・自然・社会に対してもつ意味とは? 縦横に語り尽くします。

※第3回は終了しましたが、全回一括でお申し込みいただければ、アーカイブでご視聴いただけます。(第3回のみは不可)

第3回 不耕起栽培×ソーラーシェアリング ミミズも大活躍!

3月26日(水) 14:00~16:00〈終了しました〉

●講師

金子信博 氏(福島大学特任教授、横浜国立大学・福島大学名誉教授)

東光弘 氏(市民エネルギーちば㈱代表取締役)

(福島大学特任教授、横浜国立大学・福島大学名誉教授)

(市民エネルギーちば㈱代表取締役)

『現代農業』2025年3月号で大活躍、『ミミズの農業改革』(みすず書房)などの著書もある土壌生態学

者・金子信博先生と、ソーラーシェアリングによる耕作放棄地再生に不耕起栽培を組み合わせた実践を展開

する「市民エネルギーちば」の東光弘さんによるコラボ。ミミズをはじめとする生き物、そして太陽光の力

を活かしきる、これからの再生型農業とは……?

●会 場

オンライン受講(Zoom)

第1回、特別回、第3回は会場参加も可(先着20名様)

農文協戸田事務所 埼玉県戸田市上戸田2-2-2 アクセス

*当日参加できない場合も、後日、期間限定で録画アーカイブを視聴いただけます。

●受講料

第1~3回 各2,500円(税込) 特別回 1,000円(税込)

全3回+特別回 一括申し込みの場合6,000円(税込)

※『みんなの有機農業技術大事典』をご予約の方は1,000円(税込)で全回ご参加いただけます。

※当日ご都合の悪い場合も、お申し込みいただいた回の録画アーカイブを一定期間ご視聴いただけます。

●お申込み

下記のボタンからリンク先サイト「ピーティックス」を通じて承ります。画面の案内にしたがって、「全3回一括申込」または参加を希望する回のチケットを選択し、お申し込みと決済へ進んでください。

決済方法は、クレジットカード、コンビニ・ATMその他が選べます。

『みんなの有機農業技術大事典』をご予約済みの方は、所定の場所に、所定の「割引コード」を入力することで、1,000円(税込)で全3回分のお申し込みが可能になります。割引コードがご不明の場合は本ページ末尾の連絡先(事務局)へお問い合わせください。

※『みんなの有機農業技術大事典』のご予約との同時申し込みも、上のボタンから可能です。その場合、ピーティックスを通じての決済ではなく、農文協より書籍代および講座参加費のご請求を差し上げます。

終了した第1回、第2回のみはお申し込みいただけません。

こちらもぜひご覧ください

共通技術編・作物別編それぞれの書籍について、詳しい紹介を執筆者とともに紹介しています。ご予約もこちらから。

農文協・現代農業Web連載『みんなの有機農業技術大事典』によせて

第1回 「有機農業のパラダイム」 谷口吉光さん

第2回 「官より民が先をいく日本の有機農業」 久保田裕子さん

第3回 「多彩な執筆者のまなざしと生き方をこそ読み取ってほしい」 宇根豊さん

第4回 「『有機農業公園』で感じる熱気」 魚住道郎さん

農文協の主張・現代農業2024年10月号 みんなの技術もちよりで、有機農業

~『みんなの有機農業技術大事典』発行にむけた、農文協の思い~